みなさんの子供のころの記憶ってなんですか?

わたしはよく、夢中でつくしとったり人んちのキイチゴ食べたり(ダメ。絶対。)公園の脇でずーっとツツジ吸ったりしてるような子でした。時には、ヘビイチゴ食べて「うえーっ!ぺっぺっ」みたいになったりして。

今キャンプを愛するみなさんもきっとそんな子供だったでしょう(決めつけ)。うちの子もあの頃の自分と同じくらいの年になり、いつもその辺でなにかモグモグしてるのを見かけます。

そこで今回は、うちの子がその辺で食べてる春の草花や木の実を紹介したいと思います!

食べられる春の草花や木の実7種類

ツクシ

ツクシは、実は本名はスギナで、春先にスギナから出る胞子茎のことをツクシと呼びます。

学校の帰り道にとった野草の代表格ではないでしょうか。

これは苦味があり、そのままでは食べられませんが、灰汁ぬきしてお浸しや炒め物にすると美味しく食べられます。よく大量のつくしを持ち帰って、母を困らせた記憶があります。

今でも相変わらず子供とツクシをつみながら、逆に子供に「もう終わり!」と制止されています。最近は「ツクシって食べれるの?」とママ友に聞かれるというショッキングな事件がありました。

ちまお

オオイヌノフグリ

オオイヌノフグリは、2月から5月ごろに花が咲く越年草です。道端や畑のあぜ道など、比較的どこにでも生息する非常に繁殖力の強い野草です。秋に芽を出し、冬の間に葉を茂らせて、春に花を咲かせます。

コバルトブルーの可憐で可愛らしい花が地面に覆い茂るように咲いている姿を、見かけたことのある方は多いのではないでしょうか。

私は、畑にオオイヌノフグリの絨毯が広がると「あぁ、春なんだな」と実感します。

我が子は、畑仕事に勤しむ私の隣で「お腹がすいた」とゴネても何も出てこないと知ると、おもむろにオオイヌノフグリをつまみはじめます。

この小さな可愛い花はほんのり甘くてクセがなく、なかなか美味しいのです。日光を好み、陽の光を浴びている間に花が咲き夜には閉じてしまいます。

ちまお

ホトケノザ

ホトケノザは、3月から6月ごろに花をつける越年草です。冬の間に作物を育てていない田畑などで繁殖する姿をよく見かけます。

葉の形が、仏さまが座る台座に似ていることからこの名前が付いたとの説があります。濃紺のピンクの花が一本の葉からいくつも咲いています。この花の蜜を吸うようにして食べます。

どちらかといえば水っぽく、すごく美味しいわけではないのですが子供は小さくて甘い花が好きなようでよく食べて(吸って)います。

ちまお

ツツジ

ツツジは、4月から6月頃に楽しめる主にツツジ科ツツジ属の植物の総称です。

私は子供の時住宅地に住んでいましたが、公園や車道と歩道の間に綺麗に剪定されて咲いていたのがこのツツジでした。学校の帰り道、よくツツジの甘い蜜を吸っていた記憶があります。

そのようにツツジは育てる植物だと思っていましたが、田舎暮らしを始めて、そこかしこに野性のツツジが咲いているのを発見して驚きました。生き残るためなのか、人が通りにくい山の脇道などにひっそりと咲いています。でも、遠くからでもその姿は見つけることができるほど美しく。子供の頃に知っていた、あの整然されたツツジよりも、山道で凛と咲く姿は存在感があります。

ツツジ街道を通って学校に行かないうちの子も、いつの間にかツツジの味を覚えていて、見つけるとチュッと吸っています。

ただし、ツツジには毒性の強い種も多くあり、その毒はかなり強いので注意が必要です。

ですが、もし皆さんが思い浮かべるツツジが上の写真のような薄ピンクのものであれば心配いりません。もし、鮮やかなオレンジ色のレンゲツツジだったり、白くて可愛いホツツジの場合は毒性なので食さないでください。

レンゲツツジの花

レンゲツツジの花

ホツツジの花

ホツツジの花

スイバ

スイバは、春の深まる4月ごろから夏前6月ごろまでが旬の多年草です。赤い花序が茂り、茎がおよそ30~100cmほどの背丈になります。繁殖力が非常に強く、田畑以外にも道端や空き地など、どこにでも自生しています。

スイバの名前の由来は「酸い」「葉」であり、名前の通り酸味があります。スイバは、各地方で200を超える別名を持ち、とくに有名なのは「スカンポ」という別名です。

新芽を摘んで処理をすれば、ジャムやお浸しなどの料理に利用できます。ヨーロッパでも、パイやスープなど様々な料理に加工されているようです。古代エジプトでは、薬草として重宝されていたようで、今でもうがい薬や火傷薬などとして使われています。

昔から、栄養価の高いスーパーフードとして人々から愛されてきたであろうスイバ。このように加工しなくても、子供たちは生のままモリモリ食べています。

舌触りの悪い赤い花序の部分はちぎりとり、茎の筋を簡単に向いたらチューチュー吸うのがお気に入りのようです。

ちまお

ミツバ

ミツバは、3月から7月頃まで自生する多年草です。

スーパーで売られてて、和のお料理にあしらうとレベルがワンランクアップする、あのミツバです。日本では、江戸時代から栽培されているようで、なるほど和食に合うわけですね。

水耕栽培で年中売られてるミツバと違って、野性のミツバは香りも味も段違いに美味しいです。うちの子は、ネギにパセリにパクチーにミント…薬味大好き人間なので、お腹がすいたらみつばもむしゃむしゃ食べています。

ミツバは家の庭には生えてないですが、食べたいと思えば狙って歩くと割とかんたんに見つけることができます。今までの経験上、水の近い場所の日陰に行けば大抵あります。いっぱい遊んで、木陰で休みながらぼんやり草を見ていたら…ミツバだった!という流れも多いです。

ちまお

マルベリー

マルベリーは、クワ科クワ属の落葉樹につく桑の実のことです。4月中旬ごろに白い実がつき始め、だんだんと赤く大きくなりふっくらと赤黒く熟す6月頃が食べごろです。

むかし日本では、養蚕業(ようさんぎょう)が盛んに行われていたため今でもあちこちに桑の木の並木道が見かけられます。ちょっと話が逸れますが、養蚕業とは蚕(かいこ)という昆虫を飼って桑の木に繭を作らせ、その繭から絹糸を生産して販売することです。

家の近くにも桑の木があり、マルベリーの季節になると子供に連れてくようにせがまれます。私はマルベリーでジャムやソースを作るために夢中で摘み、子供たちはデビルのような顔になりながら夢中で食べます。

マルベリーは、白い服はもちろん手指までもドキッとするほど鮮やかな赤紫に染まりやすいので注意してください。

ちまお

食べられる野草や木の実を探しながらお散歩しよう

いつの時代になっても、お菓子も雑草も子供が食べるものって変わらないんだなって感じます。

今は田舎に移住して、いよいよ親子で本気で野草や木の実を摘む日々です。昔より野草や木の実に詳しくなり、いつでも食べられるものを探しながらお散歩してます。

今はどこにもお出かけできなくなっちゃいましたが、ただ歩くよりも食べられるものを探しながら歩くとあっという間に時間がたっちゃいますよ。

みなさんも、たまには童心にかえってみませんか?

ギア

このライターが書いた他の記事

- 日毎

- 月間

- 殿堂

魚釣りをDOD的に面白く!DODの新作クーラー&バケツセットは初心者にもぴったり

【岐阜】デイキャンプもOK!河原まで車で降りられる穴場&無料の川遊びスポットを発見!

北海道小樽市に観光とアウトドアの両方が楽しめる新グランピング施設が誕生

高さ調整で子どもも快適!軽量タフな2WAYチェアがLOGOSから登場

徒歩キャンプに必須のバックパック&キャリーケース9選|徒歩キャンプ女子のおすすめギア集

キャンプでカブトムシを捕獲しよう!超簡単&安全なバナナトラップの作り方

バイクキャンプの持ち物を全公開!道具一式とおすすめの積載バッグも紹介します

茨城「豊岡海岸(久慈川河口緑波)」静かな波音に癒される無料キャンプスポット紹介

虫に刺されやすい人必見!虫除け効果のある防虫レギンス2種類を試してみた

坂戸市民総合運動公園キャンプサイト詳細|無料キャンプが楽しめる野外活動施設を紹介

最高コスパのエアーテントが即完売!コメリ新作ギアが今年もアツい

北海道小樽市に観光とアウトドアの両方が楽しめる新グランピング施設が誕生

好評完売モデルが再び登場!ogawa「ポルヴェーラRセット」数量限定で復活

親子で命と向き合う狩猟体験!三重・鈴鹿「リトルハンターズアドベンチャー」5月開催

設営5分で幅約5m!快適ドーム空間の「デカゴン500-BE」がLOGOSから新登場

薪もギアも自在に操る!トヨトミGEAR MISSION新作「バーサグリップ」「ティンバーベース」登場

キャンプサイトをおしゃれにランクアップ!ogawaの新作テーブル&チェアに4モデルが登場

真夏の強い味方!Alpen Outdoorsの新作アイスコンテナ&ソフトクーラー登場

雨の日の救世主!折り畳めて自立する防水シューズがBROOKLYN OUTDOOR COMPANYから発売

持ち運びも設営も楽ちん!LOGOS「チルチェア」で気軽に極上チル体験

埼玉県の無料キャンプ場一覧|予約不要で利用できる野営地&無料キャンプスポット15選

千葉県の無料キャンプ場一覧|予約不要で利用できる野営地&無料キャンプスポット14選

茨城県の無料キャンプ場一覧|予約不要で利用できる野営地&無料キャンプスポット11選

神奈川県の無料キャンプ場一覧|予約不要で利用できる野営地&無料キャンプスポット20選

東京都の無料キャンプ場一覧|予約不要で利用できる野営地&無料キャンプスポット14選

群馬県の無料キャンプ場一覧|予約不要で利用できる野営地&無料キャンプスポット10選

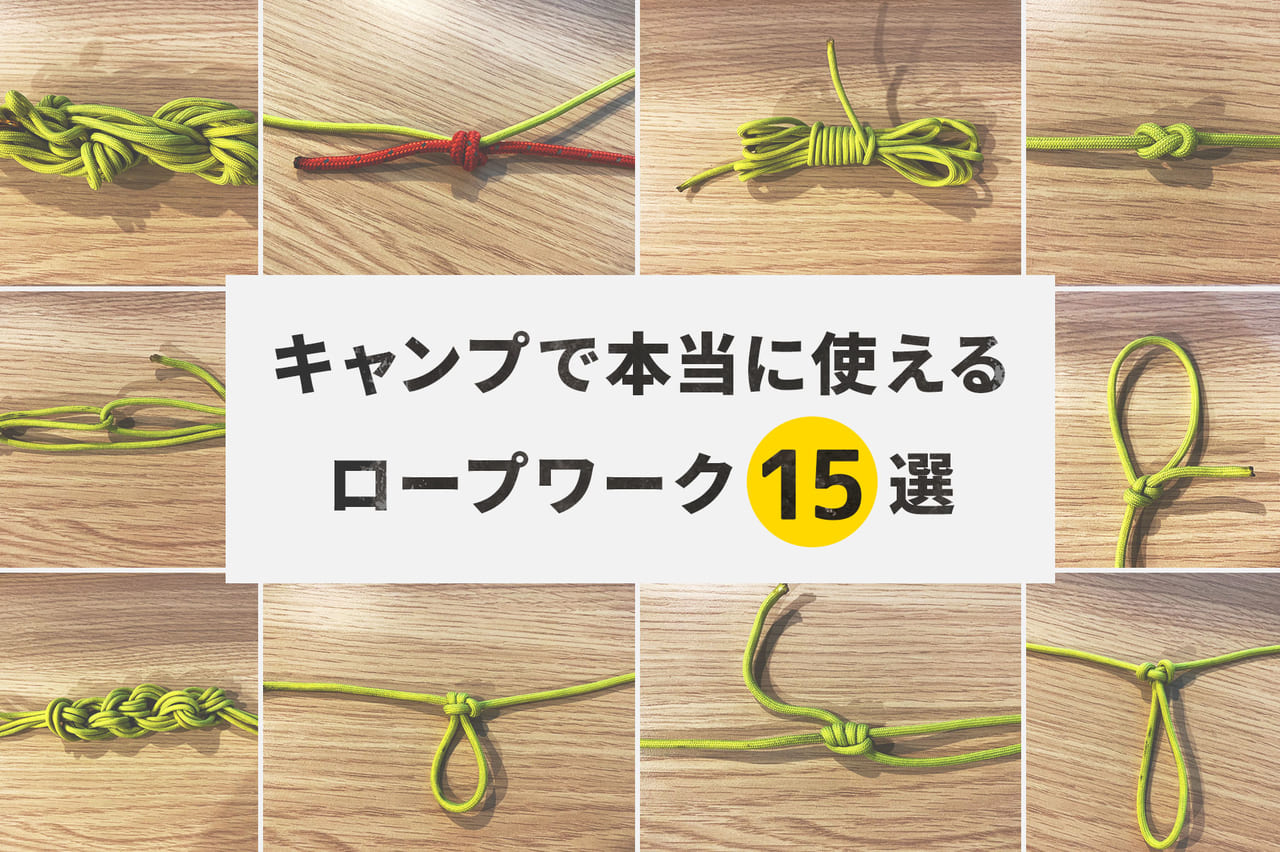

キャンプで使えるロープワーク一覧+ロープのまとめ方【15種類】

関東のおすすめキャンプ場30選!現地取材で分かった本気でおすすめできるキャンプ場一覧

オピネルナイフ全サイズの大きさ比較【おすすめサイズは何番?分解しない方が良い?】

無印の頑丈収納ボックスに3COINSコンテナがシンデレラフィット【キャンプ道具収納】